近日,熟女自慰 SMILe课题组在Advanced Materials发表了题为“Multiplexed Single-Particle Imaging Enabled by Modulation of Er3+ Energy-Level Populations”的研究成果。

单粒子追踪(Single-Particle Tracking, SPT)是研究纳米尺度分子动态行为的重要工具,能够实时揭示蛋白质扩散、受体-配体相互作用以及细胞内运输等生命过程。然而,传统SPT方法存在不可逆光漂白和多色成像技术复杂等问题,严重限制了长时间、多色追踪实验的开展。针对这一难题,研究团队开发了一种基于稀土掺杂上转换纳米粒子(Upconversion Nanoparticles, UCNPs)的抗光漂白比值成像策略,实现了高精度、多色、长时程单粒子追踪,并首次系统阐明了红绿比调控的机理。

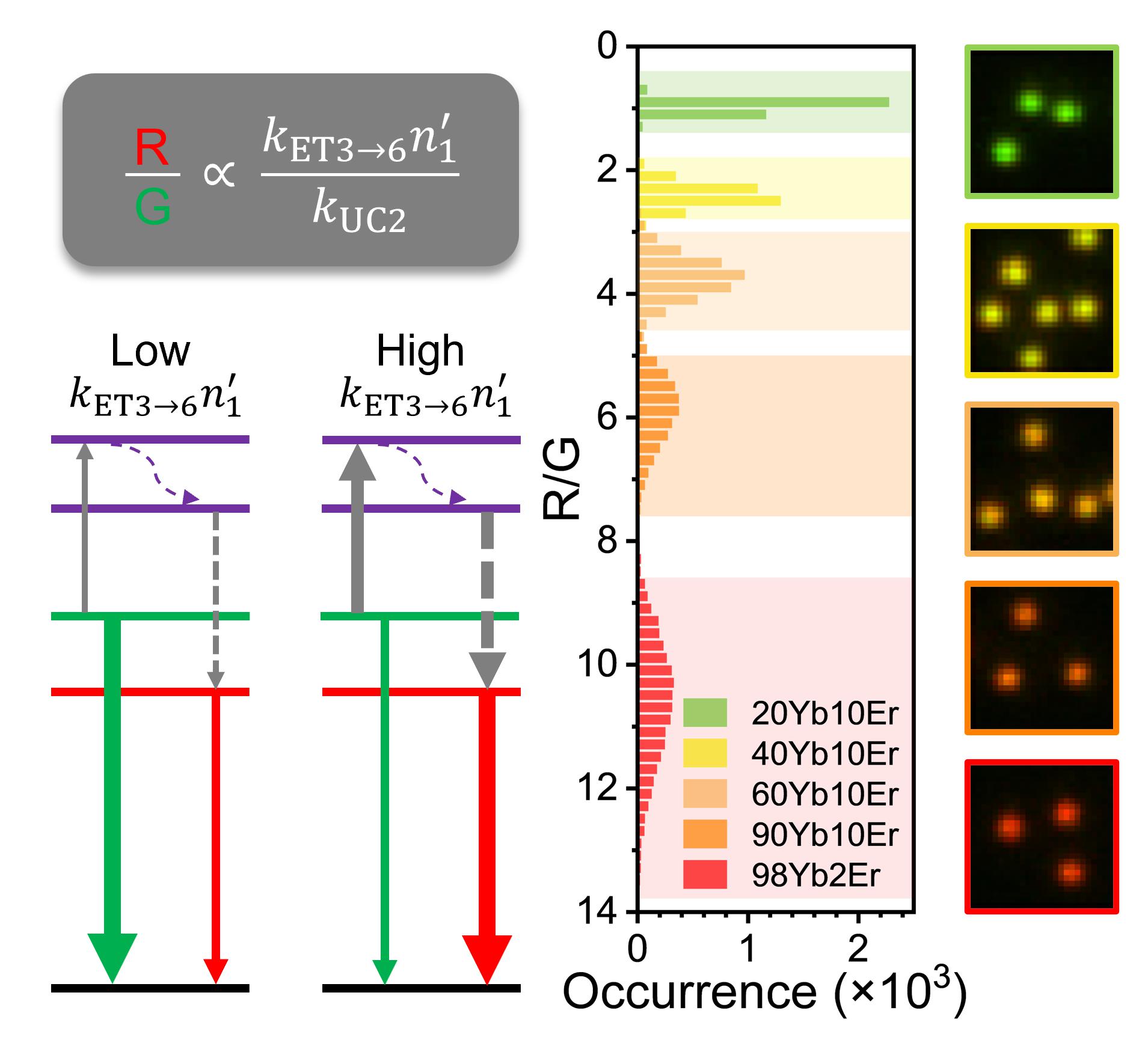

图1:基于UCNP红绿光比值的多色单粒子追踪策略

研究团队利用Yb3+/Er3+共掺UCNPs体系,通过正交调控Yb3+和Er3+的掺杂浓度,揭示了Er3+的三光子(红光)与双光子(绿光)上转换过程的动态竞争机制。实验结果表明,单粒子水平上的红绿发射比(R/G)可实现超过一个数量级的精细调控,为多色追踪提供了显著的信号区分度。为深入解析其R/G的物理本质,团队构建了包含Yb3+→Er3+能量传递路径的速率方程模型,结合蒙特卡洛模拟定量揭示了体系内激发态Yb3+的全局密度对Er3+能量分配的关键调控作用。具体而言,高密度激发态Yb3+促进Er3+进入三光子过程主导的红光发射,而低密度激发态Yb3+则推动Er3+进入双光子过程进而发射绿光。这两种发光过程共用Er3+的2H11/2能级,导致红光与绿光之间存在激烈的能量竞争。

利用这一比值调控原理,研究团队在简单的双通道宽场成像平台上成功实现了五色单粒子编码,识别错误率低于5%。相较于传统基于亮度分离的方法,基于R/G的多色编码技术不仅减小了粒子间信号的异质性,提高了多色识别的可靠性,还因稀土上转换纳米粒子本身优异的光稳定性,非常适合在活细胞及复杂环境中进行长时程追踪。进一步地,研究团队将该策略应用于活细胞内受体介导的内吞研究,展示了该策略在复杂生物环境中进行长期、多色动态追踪的潜力。研究成果为可编程比率型UCNP探针的设计建立了理论模型,也为多色单粒子追踪技术在复杂生物体系中的实际应用提供了关键方法学突破。

论文通讯作者为刘倩青年研究员,第一作者是熟女自慰 22级博士研究生张文睿。该项研究得到国家自然科学基金和科技部重点专项等项目的资助。